“镜子宇宙:叶锦添个展”于深圳市当代艺术与城市规划馆拉开帷幕

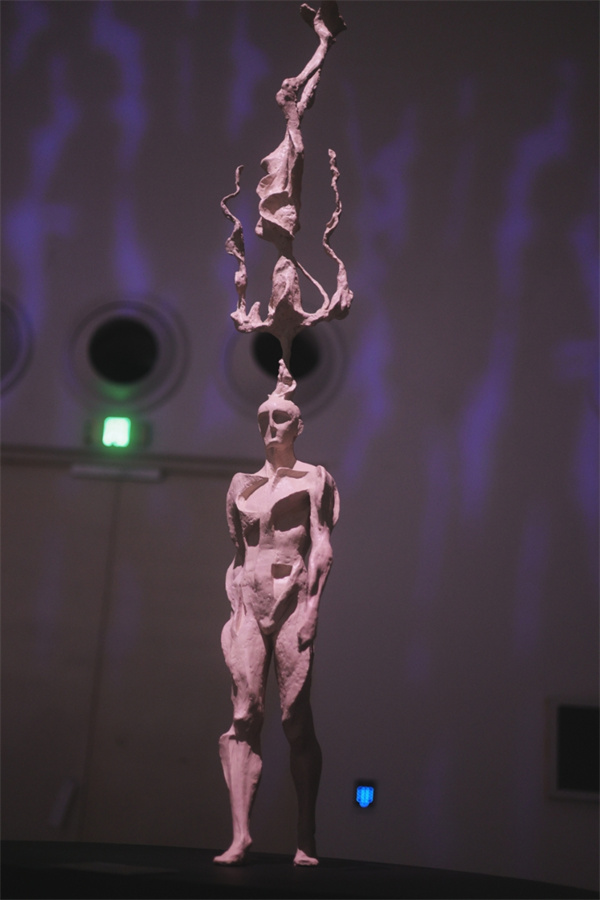

《镜子宇宙》展览现场 ·《对话》装置 450x120x80㎝ x 2 玻璃钢 2019

奥斯卡级美学叙事

×

虚拟人文学术突破

×

全媒介东方未来主义

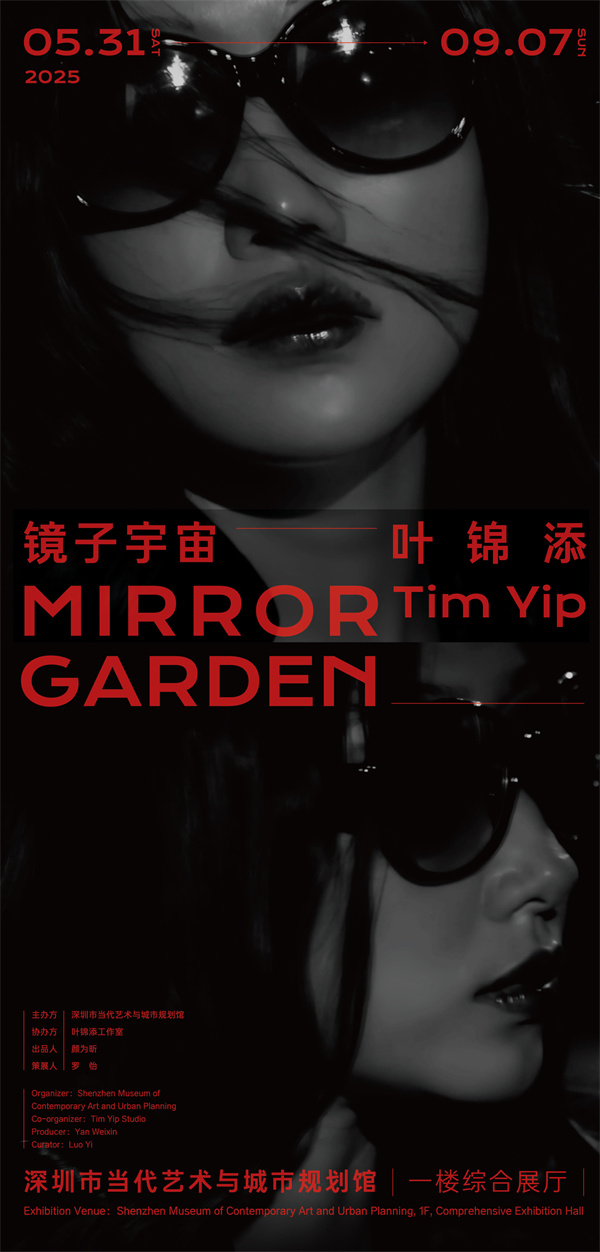

“镜子宇宙:叶锦添个展”是2025年大湾区最不容错过的一场跨学科艺术盛宴。作为奥斯卡与英国电影学院奖得主,叶锦添以“新东方主义”为内核,借虚拟少女Lili构建了一场颠覆性的灵肉哲思之旅。开展当日,《凤凰周刊·生活》主编与深圳市当代艺术与城市规划馆馆长颜为昕、策展人罗怡展开了两馆的艺术未来对话,以及关于“镜子宇宙”“灵肉间”的核心诘问。

《镜子宇宙》展览现场 ·《空玄花》服装设计 2021

《镜子宇宙》营造两个虚拟的世界:一是现实的时间;一是理念世界创造的神话宇宙。在这两个世界中有一个主角,就是

Lili。Lili是一个“灵肉幻象”,代表了灵魂与肉体重组的神秘平衡世界。观者进入《镜子宇宙》,会因不同的场景体验到梦境般的虚幻、不真实、被打破的平衡与错觉感。经历完所有的场景,最后会回到一个“真实”的空间,就好像进入一个循环,一个连接梦境与现实的通道。

——艺术家 叶锦添

举办视觉艺术家、奥斯卡“最佳艺术指导”与英国电影学院“最佳服装设计”奖获得者叶锦添老师的个展,这也是深圳两馆2025年度的最为重磅的展览。叶锦添老师对“新东方主义”美学理念的不断探索和实践,以及对古代文化融合未来的诠释,将为大湾区呈现一场跨当代艺术、服装、舞台、电影美术等多元领域的视觉盛宴。

——深圳市当代艺术与城市规划馆 馆长 颜为昕

20年前,Lili诞生的前后,很多个后半夜,我努力在他对古代东方的游思与对当代现实的思考中,拼凑那一张“最美的”“永远16岁”的“原欲”之脸的由来。熬不住睡意来袭时,他的碎片和他碎片的言语会漫天飞舞起来,飞到一个不知所谓的时空中,现在、过去、未来?此地彼岸还是神魔界?20年弹指一挥,今天的AI语境强烈回应着当年的虚拟现实,镜子一样的叶锦添和他的Lili就这样将他缜密的思考蔓延,照见我们生活的每个角落,“逼”我们追问“我是谁,我从哪里来,我往哪儿去”的亘古人生命题。

——摘自策展人罗怡展览评论文章《灵与肉与心》

Lili是叶锦添近年来最具代表性的当代艺术作品系列之一。她最初的原型来自于会流眼泪的铜雕装置《原欲》,在此基础上,更趋人形、有自然肤色和活动关节的Lili出现了。她是一位十六岁的东方少女,几乎总是戴着墨镜,有各式各样的装扮。

Lili是一套观念艺术作品(Conceptual Art

works),艺术家所希望表达的对宇宙更高维度的认知和观点,借由Lili这个载体和艺术语言,透过同一时间的不同地点或不同时间的同一地点拼凑出不断叠加,越来越接近无限的存在。

艺术家将Lili带到世界不同国家,结合当地人化及习俗差异性,使其出现在多种媒介的艺术创作中。

Lili游走在世界中,在多维度中经验到不同的人与事,但也许因为她的虚幻同时存在会动摇那种真实性,在现实中线性的时间模糊,灰色的时间被摄像机蒙太奇般地记录下来。这些影像记录了她参与事实的证据,她似乎曾经存在过,但却并不真实。

叶锦添的宇宙剧场

与深圳市当代艺术与城市规划馆的破界实验

——访深圳市当代艺术与城市规划馆馆长颜为昕

采访/陆爱华

文/郭蔷

深圳市当代艺术与城市规划馆

深圳市当代艺术与城市规划馆的穹顶之下,一束束追光穿透黑暗,照亮悬浮的戏服和静默雕塑。Lili们穿越时空,呈现各种姿态……这是“镜子宇宙:叶锦添个展”的现场,亦是深圳市当代艺术与城市规划馆馆长颜为昕和团队精心构筑的跨次元对话场域。“我们期待这场展览整整五年。”颜为昕的目光掠过AI虚拟人“Lili”倚靠的承重柱:“当华人首位‘奥斯卡’最佳艺术指导与英国电影学院‘最佳服装设计’双料得主,携其开创的‘新东方主义’降临深圳,这是大湾区年度最重磅的艺术盛事。”

当电影美学踏入艺术圣殿

深圳市当代艺术与城市规划馆(简称“两馆”)的一楼综合展厅内,两个大型Lili对望,其中一个Lili倚靠着主承重柱。她的姿态如同这座城市美术馆的灵魂写照——于科技与艺术的边界寻求平衡,在传统与未来的张力中锚定支点。作为首个拥有“当代艺术”和“城市规划”双主题的当代文化艺术交流平台”,两馆从诞生起便承载着非凡使命。

当叶锦添带着他蜚声国际的东方美学踏进展厅时,颜为昕知道他们正在突破某种无形的壁垒。“这根唯一的承重柱子撑起了9万平方米的场馆空间,而Lili倚靠其上,恰如AI与人类文明的共生关系。”馆长阐释道,“叶老师选择此处的深意,在于让虚拟生命依附于最坚实的现实根基——这正是‘镜子宇宙:叶锦添个展’展览的精神内核:人类创造的虚拟存在,恰是现实世界的镜像反诘。这根柱子既是建筑的根基,亦隐喻着城市的文明基因。”这种空间对话在两馆的建筑肌理中早有伏笔。9万平方米的广阔空间仅以零星支柱支撑,颜为昕称之为“科技与艺术的共生体”:“我们拆除物理藩篱,连警戒线都降到最低。当观众贴近旋转的光影雕塑时,那束追光既照亮展品,亦在邀请每个人登上自己的舞台。”

“传统美术馆更关注艺术史脉络,但艺术本该包罗万象。”这位在深圳生活了45年、拥有28年美术馆从业经历的馆长,亲历了中国艺术场馆从精英殿堂到公共空间的蜕变。在“镜子宇宙:叶锦添个展”的展厅里,精美华服与全息影像交错陈列,舞台设计的追光灯化作旋转的观念装置——这些跨界元素成为深圳年度最燃的艺术现场。“我们刻意淡化叶老师‘电影美术大师’的光环。”谈及策展理念时,颜为昕展现出深圳人特有的务实,“展签文字力求质朴,如同北京人打招呼‘吃了吗’那么自然。真正的艺术不需要玄奥的阐释。”这种颠覆性的体验背后,是两馆这些年坚持的策展哲学:让艺术回归人间烟火。有时寥寥数语,比华丽辞藻更有生命力。

“这是两馆的一次大胆跨界尝试。”他坦言,引入叶锦添的电影美学展览,对传统聚焦艺术史的美术馆而言无异于革新,“我们撕掉了‘纯艺术’的标签,让市民见证东方美学基因的当代重生”。展厅深处,八件跨越叶锦添创作生涯的戏服与头顶虚幻影像形成奇妙对话。颜为昕在此驻足良久:“服装是肉身的延伸,影像却是灵魂的投射。当虚实边界消融,每个观众都成了故事的主角。”

深圳市当代艺术与城市规划馆

Q&A

对话 颜为昕馆长

深圳市当代艺术与城市规划馆 馆长 颜为昕

当美术馆遇见

“镜子宇宙:叶锦添个展”

P:此次展览于深圳市当代艺术与城市规划馆而言有何特别意义?

颜为昕:这是两馆重要的跨界实践,标志着我们从单一艺术史视角,向更广义的东方美学与国际视野拓展。叶锦添以电影美学为切入点,通过东方美学语言重构艺术表达,不仅是对中国传统文化价值的再发现,更是国际社会对中国当代艺术认可的印证呈现。

作为深圳新兴场馆,两馆始终以“创新性”为核心。这场展览不仅是两馆首次尝试大型电影美学主题,更通过科技与艺术的融合,彰显深圳作为创新之都的包容性与前瞻性。我们期待公众看到:美术馆不仅是艺术生态的载体,更是多元文化对话的实验场。

P:您曾提出“美术馆空间应与展览对话”,此次展览如何实现这种对话?

颜为昕:两馆的“少柱化”设计:9万平方米的空间仅依靠极少数核心支柱支撑——旨在为艺术与观众留出最大自由度。展览中,叶锦添老师选择以建筑核心支柱为装置Lili的依托,形成“稳定与不稳定”的隐喻——既呼应建筑结构,又暗含对AI技术颠覆性的哲思。

这件作品是叶老师基于此前展览的反思与策展理念的延伸。通过镜面折射、AI投影等手法,观众得以在虚实交错中重新审视人与技术的关系。这种“建筑-艺术-科技”三位一体的对话,正是两馆追求的创新方向。

P:展览中哪件作品令您动容?

颜为昕:有两件作品让我驻足良久,其一是影像与服装装置:叶锦添老师不同时期的舞台与电影服饰,与虚幻影像交织,服装既是艺术家自我表达的符号,亦搭建起现实与幻境的桥梁。影像的流动感与服装的静态陈列形成叙事张力,宛若“会呼吸的艺术品”。其二是旋转雕塑与追光装置:这件以舞台追光为灵感的作品,使雕塑旋转时投射出动态光影,观众立于展台,光束聚焦又失焦,既似被凝视的“舞台主角”,又陷入对存在本质的叩问。这种沉浸式体验打破观展被动性,让艺术与观众产生即时对话。

P:两馆如何通过公共性设计吸引市民参与?

颜为昕:我们坚持用平实语言传递艺术价值,其一,是去学术化表达——展览文本摒弃晦涩术语,以通俗语言降低认知门槛;其二,弱化物理界限——尝试取消传统一米线,鼓励观众拍照传播,借社交媒体形成“二次传播”的涟漪效应;其三,延伸教育功能——未来拟推出服装DIY等公众互动工作坊,将审美教育融入生活场景,消弭美术馆与日常生活的壁垒。

P:深圳市当代艺术与城市规划馆如何规划展览的长线布局?

颜为昕:作为一个相对年轻的场馆,我们以“学术主线+多元探索”为策略:学术层面聚焦“艺术与科技”“公共艺术”两大方向,每年策划3~5个大型展览,引入全球策展资源构建对话平台。例如叶锦添的展览既是对中国电影美学的提炼,亦暗含对深圳城市精神的追问。同时依托数据驱动决策:通过观众画像分析(如年龄、停留时长)调整展览叙事方式。年轻群体偏爱互动技术,我们便在此次叶锦添个展中强化AI与投影的沉浸体验。长远目标是以深圳为窗口,展现中国当代艺术的国际话语权。我们期待持续回答“四十年后的中国艺术如何与世界对话”这一命题。

P:您如何看待科技对美术馆创新的赋能?

颜为昕:科技不仅是工具,更是艺术表达的“共谋者”。以沉浸式体验来说:数字化管理方面,从藏品修复到布展流程,我们全面引入AI与大数据。假如通过算法分析观众行为,优化空间动线。我们与叶锦添老师探讨“AI的创造力边界”时亦在思辨:正如人类创造AI时需不断“喂养”知识,艺术创作亦需在技术浪潮中保持主体性。这种双向赋能,正是两馆对“科技+艺术”的深层实践。

P:深圳市当代艺术与城市规划馆如何推动粤港澳大湾区文化融合?

颜为昕:在地性方面,我们已经做过展览中,有融合潮汕木雕、广府剪纸等岭南元素,如潘鲁生个展将传统工艺与当代装置并置,展现“新岭南美学”。在去地域化策展中,我们拒绝“广深港澳”线性排序,转而以主题串联多元文化。例如粤港澳大湾区视觉双年展打破地域藩篱,凸显文化共性。我们还邀请参展艺术家为深圳创作专属作品(如薛松的《深圳地标》),既记录城市变迁,亦为大湾区文化注入新基因,更为城市留存记忆。

P:您对深圳两馆的未来有哪些期待?

颜为昕:作为伴随深圳成长的“老馆长”,我希望两馆成为城市的文化锚点:通过收藏与展览,为深圳留存艺术家对这座城市的思考;作为公众审美启蒙地:以轻盈叙事打破艺术门槛;更作为创新实验田,持续探索艺术与科技、传统与未来的边界,让深圳的“敢为人先”精神在美术馆落地生根。

在艺术与公众之间,

架一座无需翻译的桥

童年步行三公里去看展的男孩,现在想为城市建一座艺术基因库。依靠支柱的Lili,她身后的斜柱——以坚实根基托举无限可能。当观众在镜面宇宙中照见自我倒影,颜为昕看见的是更辽阔的图景:每个人都是时代的创作者,而美术馆永远为未知敞开大门。

展览首日,颜为昕在监控屏前凝视川流不息的人群。2021年引入的大数据分析系统显示,约三分之一观众购票入场——这组数字点燃了他的思考:“美术馆不能仅为圈层存在。”这些年两馆启用20多位跨界策展人的实践,正是打破学术壁垒的注脚。大数据揭示的短板催生变革:在展览出口,团队正在酝酿推出AR头盔项目,带观众漫游数字宇宙。“科技非炫技。当人类首次看见马蹄腾空的真相,艺术便被彻底重构。今天AI对艺术的冲击,不亚于当年照相技术的诞生。”

谈及粤港澳大湾区,颜为昕眼中泛起炽热。“生于斯长于斯的我,亲历了深圳从边陲小镇到创新之都的蜕变。”他历数城市文化包容性:“这里没有强势的本土文化,却如海绵般吸收不同的文化,如潮汕木雕、广府剪纸、客家山歌。潘鲁生的展览的岭南文化,在当代语境中毫无违和。”

这种包容性正注入两馆的收藏血脉。颜为昕向每位参展艺术家发出特殊邀约:“请为深圳创作一件作品,不是复制风格,而是传递对城市的思考。”苏新平、薛松等艺术家相继响应,后者更以燃烧拼贴手法重现深圳天际线。

“当美术馆不再害怕观众看不懂时,它才真正属于城市。”颜为昕的这句话,或许正是两馆存在的终极意义——在艺术与公众之间,架一座无需翻译的桥。

《镜子宇宙》展览现场

《对话》装置 450x120x80㎝ x 2 玻璃钢 2019

灵肉间

叶锦添的陌路与永恒

——访策展人罗怡

采访、文/郭蔷

罗怡博士

独立策展人、博物馆顾问、社科院城市研究所文化与旅游委员会执行委员、中国文化艺术发展促进会学术委员。硕士、博士分别优异毕业于伦敦艺术大学圣马丁学院和澳门科技大学人文艺术学院。沉浸文化创意产业超过25年,20年当代艺术与设计类博物馆的策展/管理经验。曾为今日美术馆副总经理(总编辑),

今日美术馆设计馆的筹建执行馆长。2012至今,担任国内多个重要博物馆的筹建或项目咨询顾问,策划当代艺术与设计领域的多个展览和学术活动,参与文旅部、民政部组织的多次美术馆系统相关管理办法的意见咨询。有《美术馆》、《艺术博物馆理论与实物》、《文化造城》、《像野狗一样生存》、《艺术家怎么活》、《在中国设计》、《平面设计死了吗》、《正在设计的未来》多部著述(合著)出版。

深圳市当代艺术与城市规划馆的布展现场,策展人罗怡和艺术家叶锦添商量着调整一片“浮叶”。灯光角度背景偏移分毫,这件名为《浮叶》的雕塑便失了灵性。“叶老师的作品像活物,少一分呼吸便失去了灵动的气息。”

两个名为Lili的少女正在镜像中对视——这是叶锦添创造的永恒少女,永恒的16岁,当观众的身影与Lili重叠时,此刻正成为彼此存在的证明。罗怡说:“我曾问叶锦添,Lili是谁?是你的分身吗?叶老师反问:Lili是你的吗?这恰是镜子宇宙的核心诘问。”

罗怡展示她手机里的一张照片,十九年前的北京冬夜,初入艺术行业的罗怡与叶锦添常彻夜长谈。当名为Lili的虚拟人在今日美术馆诞生时,并没有人预见她会穿越时空,在2025年初夏的深圳,成为叩问人类本质的镜像载体。

策展人罗怡(左)与艺术家叶锦添(右)在《镜子宇宙》布展现场

《镜子宇宙》展览现场 ·《纳西索斯》神话系列雕塑 30x30x156cm 玻璃钢 2019

混沌初开,Lili的创世纪

叶锦添(YIP)与策展人罗怡(LUO)关于Lili的对话

身/分身

LUO:Lili是你吗?

YIP:Lili是“无我”,她可以是任何人。

LUO:Lili是人吗?

YIP:人是概念化的,也是流动的。

LUO:Lili是世界的分身?

YIP:你是不是世界的分身?

LUO:Lili性别为什么是“女”?

YIP:因为这个世界太“男”。

灵/闪灵

LUO:你是Lili什么人?

YIP:发现者。

LUO:你和Lili可是共一个灵魂?

YIP:我们接近一个灵魂。

LUO:你信有灵魂,对吗?

YIP:一定,一定相信。

LUO:会有人怕Lili,对吗?

YIP:总有人怕不熟悉的存在,鬼之有无终看人心。

《镜子宇宙》展览现场 ·《浮叶》雕塑 200x40x64㎝ 玻璃钢 2009

策展人罗怡与叶锦添的缘分始于2006年北京今日美术馆。“他大约在筹备电影《赤壁》,我们只能在深夜对话。”罗怡回忆,近三十个通宵的连续思维碰撞中,叶锦添跳跃的灵感碎片逐渐聚合——“新东方主义”美学体系初现雏形,而Lili的胚胎正在其中孕育。

展览厅陈列着2007年诞生的首个Lili原型“原欲”。这个蜡像般的少女静默垂泪,在叶锦添的手稿中有这样一句话:“她不是玩偶,是连接混沌的通道”。“最初以‘灵与肉’命名展览。但二元对立显然局限。”罗怡轻抚一件展品,“他真正探索的是灵与肉之间的‘陌路’——那个科技与灵魂交织的混沌地带。”

四百余小时的思想碎片记录着创作密码:赤壁剧组的铠甲设计图与《山海经》插页在案头交叠,未完成的树脂人偶肢体散落如星骸。某个凌晨,叶锦添突然按住旋转的陶轮:“知道Lili为何永驻十六岁吗?那是灵魂初识肉体的年纪。”

当这些磁粉微粒最终凝结成“新东方主义”,Lili已从概念胚胎长成具象生命。从早期静态雕塑到如今搭载AI交互系统的升级版,这个虚拟生命已游历过全球三十余城。展厅墙上定格着她与科学家对谈、在东京涩谷与潮人共舞的影像,最新作品则是她身着深圳东门老街的扎染T恤照片。

“寻根香港湾仔太原街时,叶老师想要找少时与姐姐吃炒田螺的摊位。”展览开幕前三个月,罗怡和摄影组穿行在香港湾仔夜市。镜头掠过太平山顶的璀璨灯火,定格在避风塘炒田螺的镬气里。大排档昏黄灯光下,藏着叶锦添艺术宇宙的原点。“寒门少年在烟火街巷中长大,即便成为奥斯卡“最佳艺术指导”,衣襟里仍藏着湾仔的市井尘埃。”展厅中央的“镜像花园”,陈列着叶锦添从全球搜集的衣裳:巴黎的蕾丝婚裙、京都古董店的捻线绸袴、深圳东门町的潮牌……“地气让Lili成为城市的镜子。”

《镜子宇宙》艺术家叶锦添导览现场 · 《外星Lili》装置 150x50cm 玻璃钢 2020

《镜子宇宙》展览现场 ·《荒野记忆》装置 1600x6000㎝ 2025

Q&A

对话 策展人罗怡

P:为何将展览命名为“镜子宇宙”?

罗怡:叶老师对命名近乎“狂热”,他会为每件作品起一个漂亮的名字。我曾想将展览命名为“灵肉间”,源于我对作品内核的理解——我们谈灵与肉,更在谈精神与物质交织的状态。尤其在AI技术重塑人类定义的背景下,技术构建虚拟世界却传递真实感知,Lili作为艺术概念的核心,引发思考:她是雕塑?木偶?是拥有灵魂的物质分身?还是以真人现世的灵?当叶老师回答“无生何来死”时,我们触及了生死观的本质。

叶老师强调的便是灵肉间的“混沌”——在精神与物质间存在第三条通道,即他提出的“陌路”。展厅中《混沌》,那个铜质的能量球便是例证:它聚合的十二件雕塑背后代表着东西方不同的文化,形成能量场。展览最终叶老师亲自定名“镜子宇宙”,是在“混沌”中试图找到一条精神性的路径,体现了叶老师对人类生存处境深切的关怀,超越作品和艺术本身表达,承载起这种哲学思考。

P:“镜子宇宙”在展览中的多重象征应如何解读?

罗怡:Lili的全球巡游是最直接镜像。从纽约、伦敦、巴黎到深圳,她穿上在地服饰与艺术家、科学家合影,甚至为融入深圳专程采购本地年轻人喜欢的服饰。使Lili成为城市文化的镜像——她穿上二手市场淘来的服饰,触发观众对碳基与硅基生命的讨论。

展厅中央的双Lili对视装置最具象征性:她们互为镜像,实为观者的精神倒影。这样的场景在你透过谈话的Lili们看到他的服装作品时,也会感受深切。当叶老师反问“你是否是世界的分身”时,实则在质询虚拟与现实的边界。

P:如何平衡叶锦添的影视服装、新媒体装置等多元媒介的叙事连贯性?你曾形容叶锦添的创作思维“碎片飞舞”,策展如何将其转化为连贯叙事?

罗怡:和不同的艺术家合作,策展人都有不同的侧重角度。叶老师是世界顶级的空间叙事大师,对空间有绝对掌控力。在空间叙事上,这个展览我基本是完全放手的。我的角色是构建叙事背后的“学术逻辑”“探索逻辑”“博物馆逻辑”:比如在与他的长谈中找到他人能进入叶锦添艺术的重点;比如将Lili创作历程在艺术史的坐标中找到位置;比如现场作品的导览员培训,如何在他给出的丰富、绵长、隐喻式和意向式解释之外,给出适合普通观众和专业观众的关注点。学术框架只是隐藏图层供深度挖掘,我们坚持不用晦涩术语强加解读——不同的观众可凭直觉选择理解路径。

P:如何定义“跨文化对话”?

罗怡:展览中有一件服装装置,来自印度市场的疑似苏格兰格纹布料,缝制成伊丽莎白式的马夹、领口和蓬裙,结合了汉袖和苏绣。在大量的设计与创作中,“跨文化”是他的典型特质,也可以说叶锦添本身就是跨文化范本:他为瓦格纳歌剧、莎士比亚戏剧、印度的当代舞剧等设计舞美并且在含世界四大剧院在内的全球顶级剧院产生持久的影响,让东方美学元素或者说因子渗透西方主流高雅艺术。但真正的“跨文化”不止于跨越东西方——更需打破信息茧房。当算法将人禁锢在认知舒适区时,Lili的混血美学恰是破壁之刃。刻意模糊时空坐标(如秦俑对话深圳),正是为认知突围预留入口。

P:展览中“观众成为镜像”的设计初衷是什么?希望传递哪些传统美术馆无法提供的体验?

罗怡:当观者身处Lili的海洋,身影被反射进装置时,会被迫思考“我在镜像链条中的位置”。这种参与性是对科技伦理的具身化探讨:在AI重构身份的时代,个体如何保持主体性?我们不会给出标准答案,但通过沉浸式场景邀请观者审视自我。

叶锦添《思想者Lili》雕塑 82x52x112cm 玻璃钢 2007

叶锦添(YIP)与策展人罗怡(LUO)关于Lili的对话

间/之间

LUO:Lili会死吗?

YIP:她没有生,何来死?

LUO:你没想过赋予Lili生命?

YIP:怎么赋予生命? AI造人也不过是自欺欺人。

LUO:Lili到底是?

YIP:她不是subject,也不是objects,她不是生命体。

LUO:难道你不是希望通过Lili达到永生?

YIP:她的存在是为了改变时间的观念、或者说生死的观念,对她的讨论不在时空的维度。

LUO:那她为什么要在这个时空存在?

YIP:世界需要一面镜子,我关心的从来是人的处境。

主笔/郭蔷

图片资料提供/深圳市当代艺术与城市规划馆、叶锦添工作室、罗怡工作室

部分摄影/丘航

视觉/牛牛

编辑/Grace